第10位:『SF/ボディ・スナッチャー』(1978年)これまで作られた傑作リメイク作品の中でもダントツの人気を誇る本作。ドン・シーゲル監督がマッカーシー時代を舞台に描いた名作を、フィリップ・カウフマン監督は1978年のサンフランシスコに置き換えた。ドナルド・サザーランド演じるトレンチコート姿の公衆衛生調査官は、一般市民が虚ろな眼をした自らのレプリカへと変容していることを知る。60年代の残骸へのとどめの一撃と言わんばかりに、謎の現象は隣人、社会、環境への不信感へ人々を駆り立てる。カウフマンはフィルム・ノワール風のミステリーから超常現象スリラー、そして絶叫SFホラーへと、いくつものジャンルや雰囲気を操る才能に長けていることを証明した。本当の敵は自分たちの中にいる、という最後の幕切れから立ち直ることなど到底不可能だ。EH

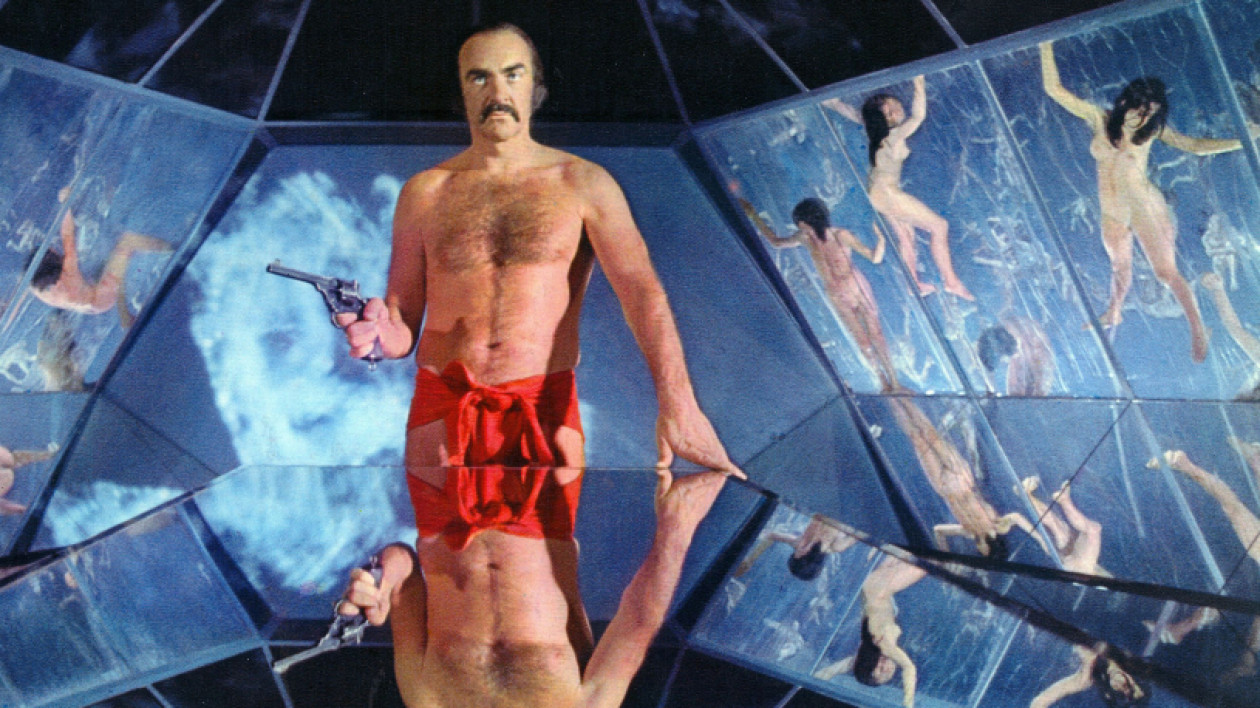

第9位:『未知との遭遇』(1977年) Moviestore/Shutterstock

Moviestore/Shutterstock『ジョーズ』で一山当てたスティーヴン・スピルバーグの次なる傑作を最後に見たのはいつだっただろうか? リチャード・ドレイファスとテリー・ガーが夫婦喧嘩をしてドアをピシャリと閉めるシーンを覚えているか? スピルバーグがクライマックスをずいぶん先まで引っ張り、ドレイファスがいとも容易く宇宙船への乗船を承諾したことを覚えているだろうか? 『未知との遭遇』が傑作たる所以は、1977年のもうひとつのSFブロックバスター『スター・ウォーズ』とは違い、時間をかけてゆっくりと、70年代のパラノイアやリーダーズ・ダイジェスト誌的な神秘へ我々を誘っていき、最後にマンハッタンほども大きな宇宙船であっと驚かせた点だ。オーソン・ウェルズが火星人の侵略を警告してから40年後、スピルバーグは我々を友好的なエイリアンに出会わせてくれた。もちろんそれには何の悪意もなく幼児を攫うシーン、キーボードを激しく連打して交信しようとするシーンも含まれている。そして極めつけは、フランソワ・トリュフォーを手懐ける稀な力を備えた、優しい目をした光り輝く生命体だ。EH

第8位:『フェイズIV/戦慄!昆虫パニック』(1974年)伝説的なグラフィックデザイナー、ソール・バスの唯一の長編映画。高度な知能を備えたアリの巣が世界征服を目論む、というストーリーだが、クリーチャーものというよりは、イカしたアリ学者たちとマジックマッシュルームをキメる映画、という方がふさわしい。アリたちは科学者たちを人里離れた砂漠の研究所で捕らえるが、人類殲滅を図っているわけではなく、(文字通り)巣にしようとしていることが明らかになる――最近になって公開されたエンディングでもはっきり描かれている。目くるめく映像のモンタージュは、『2001年宇宙の旅』の「無限の宇宙の彼方へ」とかなりいい勝負だ。SA

第7位:『サイレント・ランニング』(1972年) Universal/Douglas/Gruskoff Prods

Universal/Douglas/Gruskoff Prodsこの映画にはあらゆる要素が詰まっている――“あらゆる”とは、ブルース・ダーンがロングヘアの環境活動家の殺人犯で、ドロイドとポーカーに興じたり、ウサギと話したり、サラダに異様な愛情を傾けることも含む。視覚効果の魔術師、ダグラス・トランブルの監督デビュー作『サイレント・ランニング』は、「本当は怖い童話」のエコロジー版。巨大な宇宙貨物船の中で手塩にかけて育てた温室が破壊されることになり、環境活動家は牙を剥く。道徳的には正しくとも、躍起になって苦悩をまくし立てるダーンの姿は、その後の恐ろしい展開を予感させる。独り残された彼のお供は、正義感と罪の意識、そして前述のドロイドだけ。突拍子もないほどイカれた作品だが、『スター・ウォーズ』によちよち歩きのキュートなロボットのヒントを、『ミステリー・サイエンス・シアター』には「もしも宇宙で退屈したら」という発想を与えた。EH

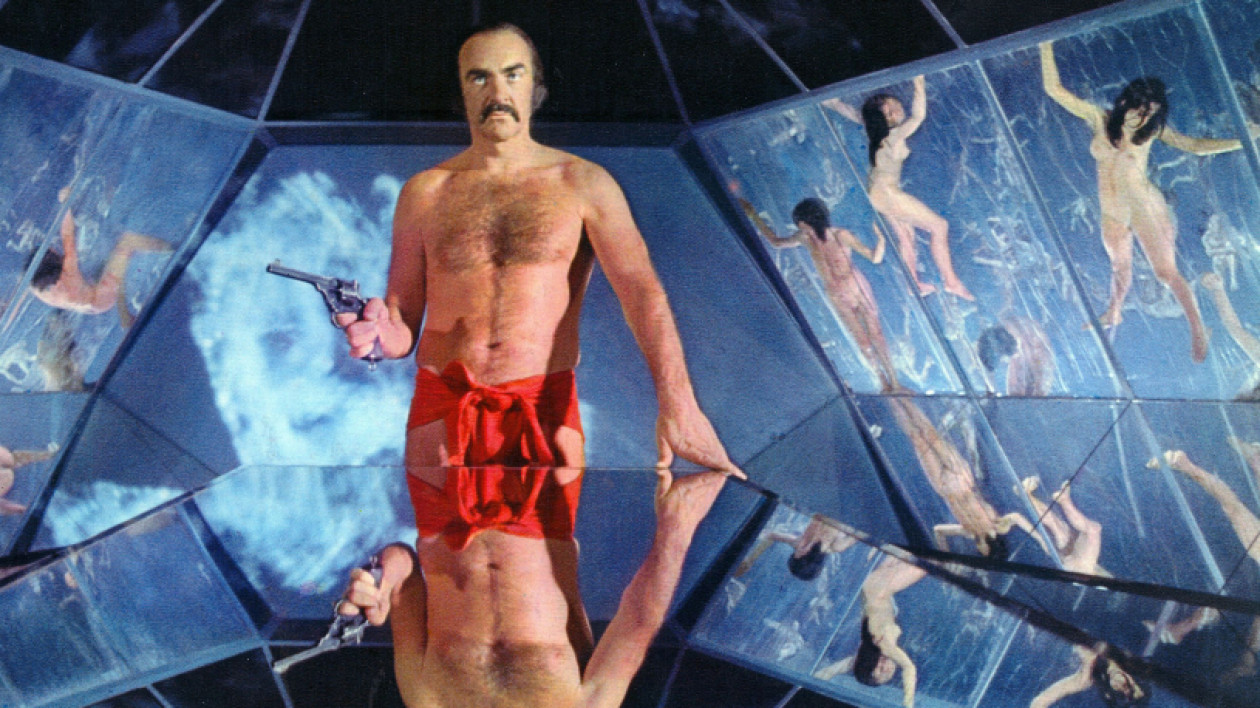

第6位:『未来惑星ザルドス』(1974年) 20th Century Fox/Kobal/Shutterstock

20th Century Fox/Kobal/Shutterstock時は2293年。不能なヘソ出しヒッピーと、無学で薄汚い蛮族に二分されている世界。後者を抑制しておくため、巨大な頭の石像のような神が上空に浮かび、赤いおむつを履いた人間に好きなように人を殺すように言う。この「エクスターミネーター」の一人が胸毛のたくましい、ほぼ全裸のショーン・コネリー。単身平和ボケしたエデンの園へ忍び込み、シャーロット・ランプリング演じる氷の女王を自分の息子でたぶらかし、階級制度を転覆させる。半分LSDトリップ、半分ヒネリまくりの社会風刺(南カリフォルニアの神秘主義者と、武装過激派を対峙させたジョン・ブアマン監督はお見事)の、歴史に残るおバカ大作は、ジェームス・ボンドが105分間三つ編みポニーテールを振り回すだけの映画ではない――つまり相当なものだ。EH

第5位:『スター・ウォーズ』(1977年) Lucasfilm

Lucasfilm40年近く考えても、ジョージ・ルーカスの三文ポップ・スペースオペラがもたらした社会的・経済的影響力は計り知れない。『フラッシュ・ゴードン』シリーズ、ギリシャ神話やアーサー王伝説、レニ・リーフェンシュタール的な勝利主義の焼き増しだが、そこはやはりジョージ・ルーカス、世界観と市場開拓には先見の明を持っていた。1977年当時のキャラクターを元に、また新たな三部作が作られようとしていることからも、この作品の不変的な魅力を物語っている――いやはや、こんな映画は他に見たことがない。他の70年代のSF映画が70年代らしさを拭えない中、ルーカスはあらゆる手を尽くし――アナログな視覚効果をデジタルにアップグレードしたり、キャラクターの過去を掘り起こしたり――過去の遺物になるのを防いできた。特定の時代に留まらず、むしろスクリーンの外で、永遠に生き続ける映画を作ること。それが彼の目的だった。そして今も、我々はその物語を生きている。EH

第4位:『惑星ソラリス』(1972年) Moviestore/Shutterstock

Moviestore/Shutterstockポーランドの作家スタニスワフ・レムの小説を元にした『惑星ソラリス』は、SFというジャンルを超えるのではなく、遥かな高みへと昇華させた。ソ連宇宙計画時代を象徴する作品だが、ヒロイズムや集産主義や技術革新の話ではない。記憶と喪失と罪悪感をテーマにした困惑の脳内トリップだ。宇宙ステーションに残された2人の乗組員が謎めいた力によって精神を蝕まれ、それを調査するために1人の心理学者(陰のあるドナタス・バニオニス)が送り込まれる。だが彼もすぐに、亡霊ではなく、肉体を伴って現れる死んだ元妻に取り憑かれてしまう。渦巻くソラリスの海は、さながら蛍光色版ロスコ。映画監督アンドレイ・タルコフスキーは無重力状態を、不吉な超常的苦悩として描いた――だが『ソラリス』の真のテーマは、筆舌に尽くしがたい内なる宇宙の存在だ。EH